菊地 雅文

| 1968年 | 兵庫県生まれ |

|---|---|

| 1993年 | 東京藝術大学美術学部絵画科油画卒業 |

受賞歴Awards

| 1993年 | 台東区長賞 卒業制作「野辺に枕で踊りまくれ」 サロン・ド・プランタン賞(同上) |

|---|

パブリックコレクションPublic Collections

| 1993年 | 台東区 東京 |

|---|

展覧会・活動歴Exhibitions

| 1990-99年 | 「DANKE OSAKA」展(代々木アートギャラリー・東京・大阪) |

|---|---|

| 1991年 | 「飛行船andチューリップ、そして何とかはまだ来ない」展(東京藝術大学展示室) 「共振する離点」(目黒/区民ギャラリー) |

| 1992年 | 「KUMITORISIKI」展(東京藝術大学展示室) 3ノ橋計画「週刊読切演劇[名探偵は本当にいるのか]」(南麻布/フォーカスビル) 第4話 共同脚本・共同演出・出演、2、3、6、8話出演 |

| 1994年 | 小林晴夫企画制作LIVE COMICS 「The Planning of Dance 2-俺が此処に堕ちる」(京都/VERY GOOD)協力 平田泰規企画制作ART EVENT SESSION[Mob SCENE](大阪/カラビンカ) 「オーロラ幻想」脚本・演出,「MIND THE GAP」出演 |

| 1995年 | 遠山詩子制作「出っ歯コオロギの冒険」出演 |

| 1997年 | 「楽志会」展(京都/ギャラリー松晴庵) |

| 1998年 | 「MTC」展(目黒/区民ギャラリー) |

| 2003年 | 「第6回川の絵画大賞展」(加古川市立松風ギャラリー) |

| 2003-08年 | 「east river phoenix」 ライブ出演 新百合ヶ丘/Chit-Chat、下北沢/mona records、西荻窪/w-jazz、他 ワンマン出演 横浜/Thumbs Up、原宿/CROCODILE イベント出演 山梨/NORTH LAND、銀座/江戸まつり、大阪/表現者決起集会、他 |

| 2009年 | 「Armenia 11」(Gallery銀座一丁目) |

| 2010,11年 | 「小野朋彦 川口隆弘 菊地雅文展」(仙台/ギャラリー・チフリグリ) |

| 2012-15年 | 「Fish京子ちゃん展」 (沖縄/つくらしギャラリー、鹿児島/屋根裏ギャラリー、渋谷/Gallery TOM、他) |

| 2013年 | 「光明院障壁画『蓮池図』完成記念展」(横浜/fei art gallery yokohama) 「羅針盤セレクション」(銀座/アートスペース羅針盤) |

| 2014-15年 | 「花旺会」展(中野/ZEROホール) |

ステートメントstatement

私がこれまでの絵画制作、演劇制作、音楽制作を通し一貫して実験してきたことは、「エネルギーの拮抗」です。近年は主に絵画で作品制作を行っています。

例えば、キャンバスに線を一本引いたときに、その線で分かたれた二つの面どうしが、均衡した存在感で押し合っているように見えることがあります。

私の絵画制作は具象画の範疇でその状態を作り出すことを意図しています。

対象であるモチーフが持つ日常の意味に関係なく、色調や質感、形態が響きあえば、調和のとれた表現として成立しうると考えています。

西洋由来の具象画はキャンバスの表面を起点とした奥行きを描くことを主な役割として発達しました。これは画面の縁を窓に見立てた世界の切り取りとも捉えることができます。

「エネルギーの拮抗」というテーマでは、三次元空間にある対象の、ボリュームやプロポーションを二次元平面に再現するとき、可能な限り描画材の物質としての特性も残そうとしています。これは、何が描かれているかわからなくなるギリギリまで意味を外していく、という行為にもつながります。

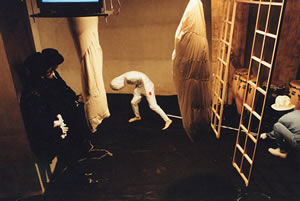

1992年共同演出・制作の舞台演劇 「濡れた羽根は空をつかめない」は、人が見たものを「景色」として認識してしまうという絵画的な構造の戯劇化を試みた作品です。ここでいう絵画的な構造とは、全く関係のないもの同士が絵画という枠で描かれることによって、見る人が無意識に秩序を見出し、「景色」として認識してしまうという特性のことです。

1992年共同演出・制作の舞台演劇 「濡れた羽根は空をつかめない」は、人が見たものを「景色」として認識してしまうという絵画的な構造の戯劇化を試みた作品です。ここでいう絵画的な構造とは、全く関係のないもの同士が絵画という枠で描かれることによって、見る人が無意識に秩序を見出し、「景色」として認識してしまうという特性のことです。

この演劇は複数の物語が同時進行する舞台でした。登場人物たちは、同じ場所に居合わせながらお互いに干渉することなく、それぞれの物語のみを完了させるものでした。

しかし、観客にとっては一つの物語として捉えられ、尚且つ、観客が受け取る要素(演者のセリフ、舞台装置の配置、交錯する動きなど)はそれぞれ観客によって異なります。そのことを私は絵画を鑑賞する際にも共通して起こる現象と捉えています。

絵画は鑑賞者ごとに初めて目を落とす始点から見終わる終点までの軌跡がそれぞれ違うため、同じ絵画を見ても、その絵画を見る「体験」は人により異なっているということです。

そこで、1993年卒業制作で発表した油彩、「野辺に枕で踊りまくれ」はその演劇を風景画に戻すという目的で制作しました。

そこで、1993年卒業制作で発表した油彩、「野辺に枕で踊りまくれ」はその演劇を風景画に戻すという目的で制作しました。

平面には重力がない、光が射さない、奥行きがない、時間がない、ものが動かない、という条件下で「体験」を再現する試みでした。

この試みは以下の三つの要素に集約されます。

- 全く関係のないもの同士が、絵の中では調和をとる。

- 全く関係のないもの同士が、全く関係のないまま描かれる。

- 全く関係のないもの同士が、お互いを消そうとするほど、ぶつかり合う。

これが私の作品制作において、常に基盤となるテーマであり、現在のテーマである「エネルギーの拮抗」につながるものです。

2016.3.21